2025年有个挺反常的事儿,央行连续四个季度都说要“促进物价合理回升”,说白了就是让物价稍微涨点。

好多人纳闷,物价降了买东西便宜,这不挺好吗?为啥非要让它涨?

李稻葵一句话点破了关键,咱们不只是消费者,还是打工人、创业者,要是经济真出问题,那丢的可比省那点钱多多了,典型的“捡芝麻丢西瓜”。别让日本的教训在中国重演!

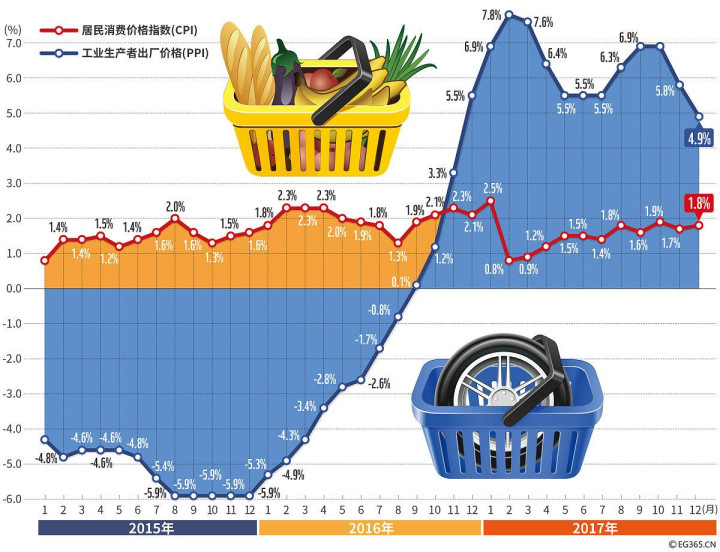

被猪肉“绑架”的CPI

如果你仔细扒拉一下数据,就会发现这次物价下跌的“罪魁祸首”非常集中。食品烟酒这一项,价格同比猛降2.5%,直接把整体CPI往下拉了0.72个百分点。

这里面,鲜菜价格暴跌15.2%,猪肉更是骤降16.1%,就连鸡蛋都没能幸免,跌了12.4%。可以说,是餐桌上的降价,掩盖了经济的真实温度。

当我们把波动剧烈的食品和能源价格刨掉,看看更能反映经济底色的核心CPI,情况就完全不同了。这个核心指标已经悄悄地连续四个月回升,达到了0.9%。这意味着,除了吃的东西,其他方面的开销其实在悄悄变贵。

比如,其他用品及服务的价格就同比大涨了8.6%,买件新衣服、添置些生活用品,价格也涨了1.8%。更别提那些看不见摸不着的服务消费,教育文化娱乐价格涨了1.0%,医疗保健也涨了0.9%。

所以你看,这根本不是全面的物价萧条。更像是一场结构性的分化。一边是周期性的农产品价格探底,另一边则是服务和工业品价格的坚挺。

八月份鲜菜价格环比已经掉头大涨8.5%,就充分说明了这种波动的短期性,跟那种持续、全面的通缩完全是两码事。

经济卡壳在“气血不通”

既然不是全面的通缩,那大家为什么还这么紧张?李稻葵的比喻一针见血。他把整个经济体比作一个人,钱就是人体的“气血”。现在的问题不是“血”不够,而是“气血”不通,堵住了。

他提醒我们,每个人都不仅仅是消费者,更是生产者和劳动者。物价下跌省下的那点小钱,跟经济衰退导致的失业、降薪比起来,损失要大得多。

通缩会让企业利润下滑,大家一看东西越来越便宜,就都捂紧口袋等着明天再买,消费一延迟,企业更没钱赚,最后只能降薪裁员,形成一个可怕的恶性循环。

这种“气血不通”的症状,如今在中国经济的某些领域表现得尤为明显。最大的症结之一,就是所谓的“三角债”链条。

地方政府、工程公司和下游供应商之间互相拖欠款项,导致资金像一潭死水,没法顺畅地流动起来。钱转不起来,企业的投资意愿和居民的消费能力自然受到抑制。

为了疏通堵点,国务院今年六月一日就出台了《保障中小企业款项支付条例》,一些大型车企已经响应,承诺将账期缩短到60天内。这就像是给堵塞的血管用上了溶栓剂。

这种内部的流动性困境,和外部世界形成了鲜明对比。大洋彼岸的美国,正因为信贷过于宽松而发愁经济有过热迹象。

而我们这边,则是银行面临着贷款投放困难、实体经济需求不足的尴尬。这恰恰说明,我们当前的主要矛盾,不是没钱,而是如何让钱有效地转起来。

我们不是下一个日本

一提到通缩,很多人马上会联想到日本“失去的三十年”。从上世纪九十年代开始,日本就陷入了长期的经济和物价停滞,至今仍未完全走出泥潭。

前日本央行行长黑田东彦提出的“1%增长+1%通胀”目标,听起来很卑微,却也凸显了摆脱通缩的艰难。

那么,中国会重蹈日本的覆辙吗?答案是,形似而神异。今天的中国与当年的日本,存在三大本质区别。

首先,增长引擎完全不同。当年日本的困境在于,其赖以为生的传统制造业,在全球竞争中逐渐失去了优势。

而今天的中国,拥有强大的新兴产业动能。数字经济已经占据了GDP的四成以上,新能源汽车、光伏等“新三样”的出口更是保持着32%的高速增长。这些新引擎,为经济提供了源源不断的动力。

其次,我们的政策工具箱要丰富得多。日本当年很快就掉入了零利率的陷阱,政府债务也超过了GDP的100%,宏观调控的空间非常有限。

反观我们,央行手中依然握有3.5%的政策利率空间,还有4.1万亿的专项债额度可以动用。更重要的是,我们还有诸如2000亿科技创新再贷款这类精准滴灌的工具,可以做到“指哪打哪”,而不是大水漫灌。

最后,是消费结构的韧性。日本当年面临的是家庭消费的持续萎缩。而在中国,服务消费的占比正持续提升,已经达到了45%,比疫情前还增长了7个百分点。这说明我们的内需结构更加健康和多元化,能够更好地抵御外部冲击。

在这样复杂多变的宏观环境下,我们普通人的钱袋子该如何安放?精细化的理财策略变得尤为重要。

对于求稳的人来说,现在是锁定收益和优化债务的好时机。考虑到未来利率可能进一步走低,利率约在2.9%的三年期大额存单就显得很有吸引力,可以提前锁定一份不错的收益。

同时,首套房贷利率已经降到了3.8%的历史低位,如果你之前背负的是高息房贷,现在无疑是进行置换,减轻月供压力的绝佳窗口。

对于愿意承担一定风险的进取型投资者,市场的避险情绪也催生了一些机会。黄金ETF今年以来上涨了18%,成为对冲不确定性的利器。那些股息率超过5%的公用事业股票,因为其稳健的现金流,也受到了资金的青睐。

在消费方面,则要学会“聪明地花钱”。既然食品价格在降,而教育(+1.0%)、医疗(+0.9%)这类服务价格涨幅相对温和,那么把钱花在这些能够提升自我和家人健康的领域,无疑具备更高的“性价比”。

结语

日本的教训警示我们:经济奇迹的背面,往往是债务与泡沫的阴影。中国能否避免“失去的30年”,取决于能否在房地产软着陆、科技创新突破和社会公平建设中找到平衡点。

中国不会是下一个日本。对于身处其中的我们每一个人来说,只有看清这幅冰火两重天的经济图景,才能在周期的波动中,做出更明智的决策。

天宇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。